欣赏山水画 不是为了看风景

中国山水画,作为中国艺术的一种重要表现形式,深深植根于中国文化的沃土之中,是其不可或缺的重要组成部分。

在山水画的意象里,“山水”二字所承载的,远非仅仅是自然风景的直观描绘,它们蕴含着中国文化的深厚底蕴和丰富象征。山,代表着阳刚之气,水,则象征着阴柔之美,二者相辅相成,共同体现了中国文化中阴阳互补的哲学思想。山的巍峨挺拔,水的潺潺流动,又恰如刚与柔的完美结合,展现了刚柔相济的美学理念。而山的实体存在与水的空灵虚幻,则巧妙地诠释了中国文化中虚实相生的艺术境界。

然而,追溯山水画的起源,我们会发现,在其诞生之初,它并未被赋予如此深邃的意义。早期的山水画,更多地是作为人物画的背景而出现。顾恺之的《洛神赋图》便是这一时期的典型代表。在这幅以人物为主角的作品中,山水只是作为陪衬,用以营造场景、转换情节。那时的山水画,在构图上或许还显得不够协调,甚至出现“人大于山,水不容泛”的现象,但正是这些初步的尝试和探索,为后来山水画的发展奠定了坚实的基础。

《洛神赋》部分

直到隋唐时期,山水画才渐渐成为一种独立的画种。山水画的独立主要是受到魏晋南北朝时期山水诗的成熟和发展的影响。著名的山水诗人陶渊明、谢灵运、王维等,他们隐居山林感受自然,过着自由的避世生活并留下了很多描写田园、山水的诗篇,这是山水画得以独立并发展起来的重要推动力。

江帆楼阁图

两宋时期的山水画达到了艺术的巅峰,笔墨的皴法已趋向成熟完备,画家可以用笔墨精微地表现出自然万象。但此时,画家画画主要还是为了表现客观的自然,通过高超的技艺描绘景物的真实存在。

在北宋时,除了宫廷和民间各自存在有数量可观的职业画家外,还有一支业余的画家队伍存在于有一定身份和官职的文人学士中。他们虽然不以此为业,但是在绘画的创作实践和理念探讨方面,都有显著的特点和突出的成就,并且自成系统,这就是当时被称为“士人画”,后来被叫做“文人画”的一类。

文人画兴起于北宋初期,苏轼最早提到“文人画”这一概念,其主要特点是主张以抒发作者的主观情趣为目的:取材花鸟竹石、水波烟云、借物寓意、回避现实,在创作方法上不受程式束缚,在艺术形式上强调诗、书、画、印的结合等。文人画的兴起,促进了中国山水画的发展。在山水画领域,这种画风在宋之后通过“元四家”的艺术追求和实践,成为画坛的主导。

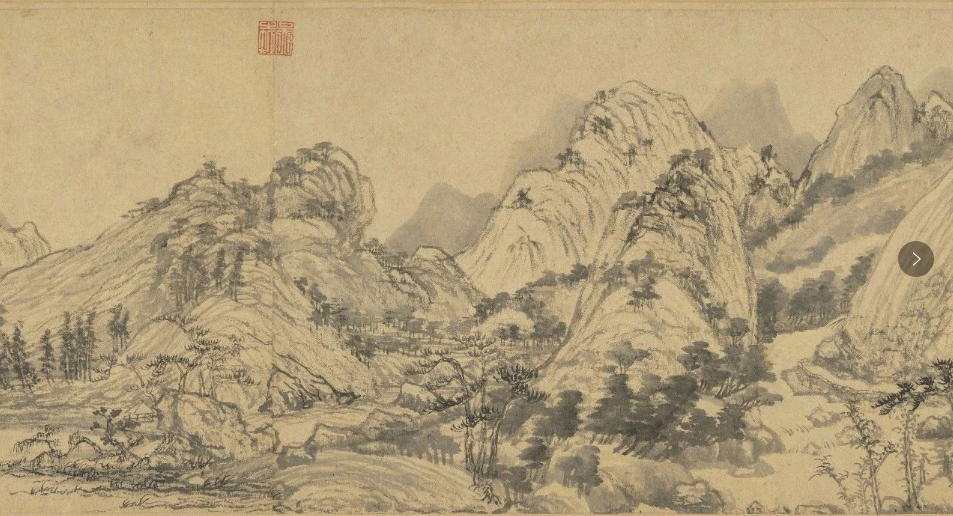

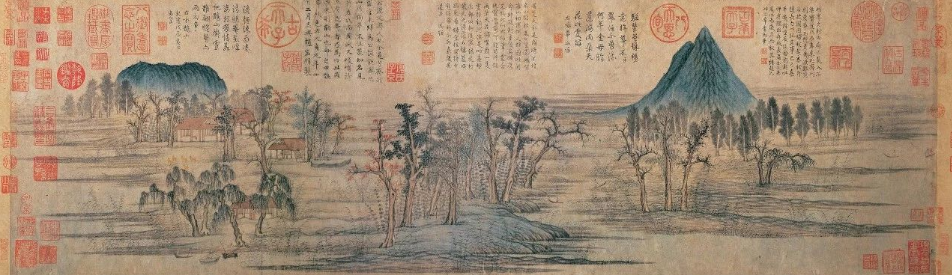

《富春山居图》局部

转折发生在元代,画家们画山水不再是为了客观地去表现自然、再现自然,而是逐渐转化为主观地表现自己的心境。元代大画家黄公望画《富春山居图》用了四年,这四年间他画画停停,时断时续,不断地思考和探索。这幅画记录了他的困惑与迷惘,他精神世界的起起落落。在四年时间里,他悟出一点,就加一点上去,他画出了自己的人生理想,画出了心态的变化以及对艺术的感悟。

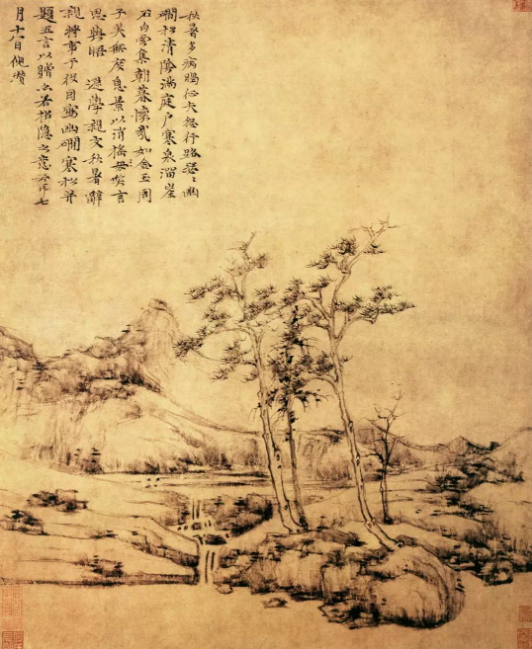

在技法上,以赵孟頫为代表的画家们开始把书法用笔运用到了绘画中。赵孟頫在《秀石疏林图》中题道:“石如飞白木如籀,写竹还与八法通,若也有人能会此,方知书画本来同。”他主张在绘画中强调书写性的线条。从此,书与画合二为一。

《秀石疏林图》

明清以后,山水画的发展多以笔墨的变化来推进,笔墨的内涵也越来越多,逐渐,笔墨一词成了中国画的代名词。

澄怀味象 剔除杂念与焦躁

在生活节奏飞快、时间被不断碎片化的今天,要想透过画中的山山水水体味作者的心境,品出其中的真意,前提是要静得下心来。不妨借鉴一些古人赏画的方法。

魏晋南北朝时期的著名画家宗炳所写的《画山水序》,堪称是我国最早的山水画论。

宗炳提出:“圣人含道暎物,贤者澄怀味像”。“澄怀味象”即要洗涤心中的尘埃,剔除杂念与焦躁,只有澄澈的心境才能体味到自然的“象”,感受到画中自然的新鲜与活泼的生机。

“应会感神”——欣赏山水画的过程是人与自然相互交流、呼应的过程。对于艺术家来说,与自然的对话是永恒的课题,在信息的互通中,当有灵感降临时,艺术作品就有了无穷的生命力。

“神之所畅”——意思是人在自然中或在欣赏山水时会得到精神上的极大愉悦和满足。

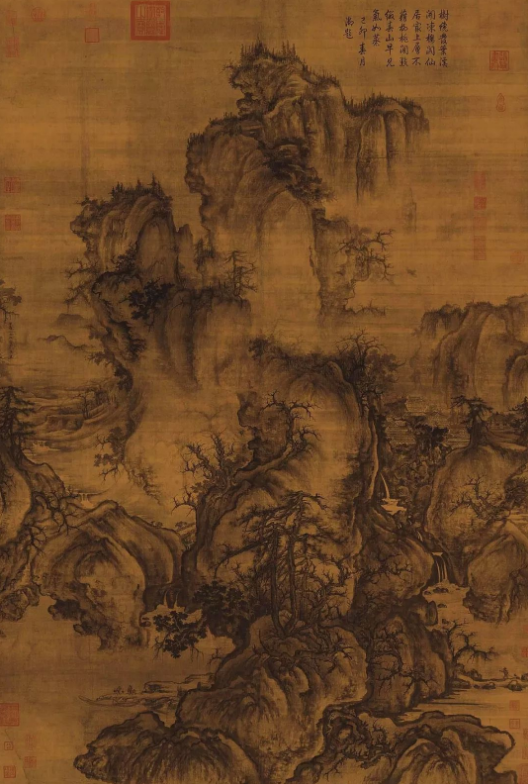

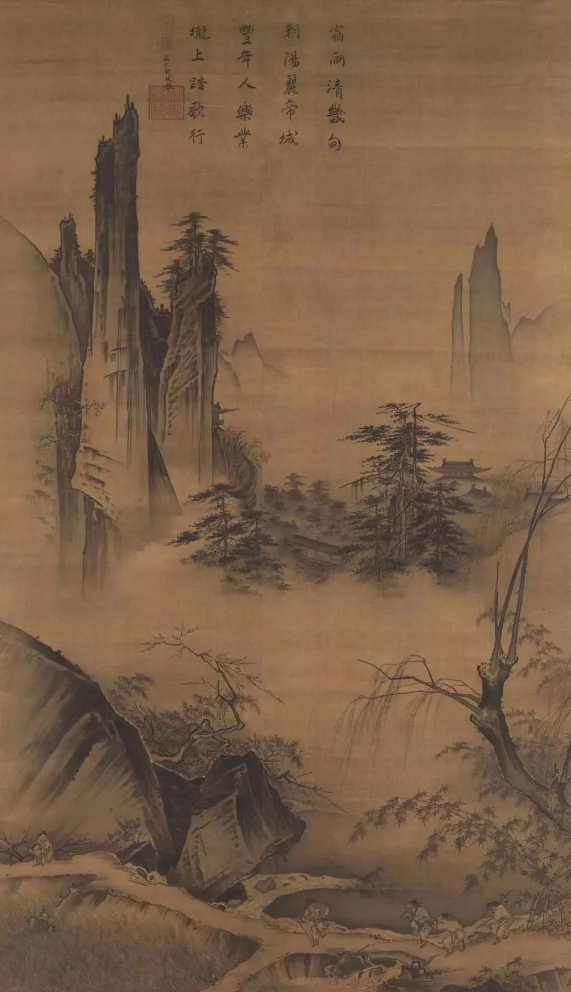

北宋 早春图绢本

看不懂笔墨 因为你不懂毛笔

静下心,只是欣赏山水画的前提,要真正入门,还得掌握些门道。

欣赏中国山水画,欣赏的其实是程式演绎中的笔墨美。正如明代书画家董其昌在谈论笔墨与自然山水时所说:“以蹊径之奇怪论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,则山水决不如画”。

艺术的高妙往往与工具材料有密切关系,要看懂笔墨美,先得了解笔墨的工具——毛笔,了解了毛笔的运用奥妙,有助于感知中国画的精妙所在。

“为什么今天大多数人会觉得看不懂中国画了,因为现代社会已经不用毛笔,连硬笔都不用了,我们用手指在屏幕上轻轻点击和滑动的方式来接受、传递信息,对毛笔的疏远自然造成无法感受笔墨的精妙,也就对中国画的欣赏产生了隔阂。”邵仄炯说。中国的毛笔与西方的油画笔有诸多不同,毛笔是圆锥形的,有笔尖、笔腹、笔根,而油画笔有点类似扁平的刷子,这就在技术上决定了这两种艺术所运用的技法是截然不同的。

山水图 大英博物馆藏

笔墨中蕴含着中国山水画的诸多技法。首先是勾、皴、擦、点、染等基本技法。此外,用墨、用水、用色的技法还包括:积墨、泼墨、破墨、洒、拓等。设色的技法有浅绛、青绿、金碧。从画法上来说还可分工笔、意笔、没骨等。对这些技法有了基本的了解,欣赏山水画时就不再是外行看门道。

笔墨在纸绢上会留下不同的痕迹,如点、线、面,这些笔墨痕迹还有不同的变化:粗细、大小、长短、浓淡、干湿等等。一幅好的作品其实就是将不同的笔墨形态合理、优良地进行组配,产生有美感的作品。

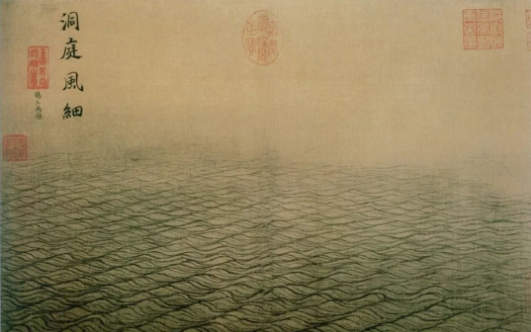

水图卷 洞庭风细

欣赏中国画的笔墨还需要从审美的视角着眼,审美有很多方面,邵仄炯把它概括为物象美、笔墨美、意境美、人格美。物象美很容易理解,就是站在自然面前感受到的物象的形态、光色等视觉感知的美。笔墨美体现的是雅俗之别,雅即“清、沉、润、和”,“平、留、圆、重”。俗即”滑、轻、扁,怪、浊、燥”。中国画的笔墨美和人格美是相互呼应的。中国人喜欢用磊落、中正、文雅、朴实等字眼来褒奖人,其实这些词也可以用来理解笔墨、评判书画的优劣。古人常言:画如其人、字如其人,就是这个道理。

中国画的程式好比画家的 “手眼身法步”

戏迷们都知道,看一出戏,看的是角儿的“手、眼、身、法、步”,即程式之美,不同的角儿即使演的是同样一出戏、同样的程式,都能演出各自的风格。欣赏山水画也是如此,山水画的程式是画家通过对自然的全面观察、深入思考以及不断地总结概括、提炼出来的艺术符号与语言。笔有笔法、墨有墨法,画面的构成、线条的运用、形象的创造、色彩的配置乃至题篆用印都有一定的程式。有了程式,画家就有了对自然的认知结构。

中国山水画的程式主要包括石的皴法、树法、云水法、章法等。

以皴法为例,皴法是中国画的表现技法之一,是古代画家在艺术实践中根据各种山石的不同地质结构和树木表皮状态,加以概括而创造出来的表现程式。皴法主要有披麻皴、雨点皴、卷云皴、大斧劈皴﹑小斧劈皴等。

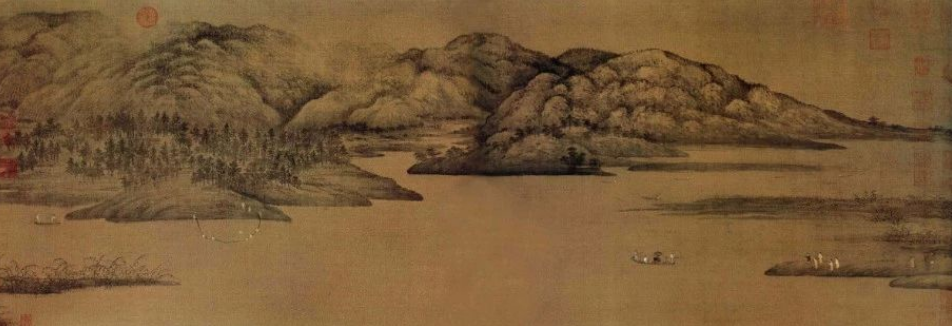

五代画家董源擅长以披麻皴表现南方较松软的土石,最著名的就是他的《潇湘图》。李唐、马远的大小斧劈皴则擅长表现山石块面的分明与石质的坚硬。

南唐《潇湘图卷》

对于这些程式的来源、运用和变化有了基本的了解,有助于更好地欣赏山水画。“山水画在中国画三大科人物、山水、花鸟中,所占的比例最重,题材内容、表现技法、形式风格也最为丰富和庞杂,了解了山水画的欣赏方法、掌握了基本技法,对学习、鉴赏中国画的其他门类甚至中国其他艺术形式都会有很大的益处。”邵仄炯说。

为什么山水画 不被叫做风景画

我们知道中国山水画在漫长的发展过程中,形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。同样,在西方画坛占重要地位的风景画也是如此。这两种表现相同的对象却采用不同的表现手法的艺术形式在世界艺术宝库中占有极其重要的地位。

中国画以自然风景为主要描写对象的中国传统画科。富于装饰意味者称青绿山水;纯以水墨描绘者称水墨山水或墨笔山水,除这些外还有浅绛山水;小青绿山水;没骨山水。西方风景画在创作中分为古典与现代,也分为薄和。

创作理念:中国画讲究天人合一、心有万象、天马行空的创作方法和心态,并视此为作画的最高境界。西方风景画家追求的是尽最大量的再现自然,采用不同的手法描摹自然的景色。。

表现手法:大家可以结合图来看,中国画的造型手段是“线”。在山水画中,中国山水画家依靠“线”来塑造山石的特性,因此得以形成各种含义迥异的“线”,以及各式各样的皴擦。这里的“线”在作品中是极其重要的一个元素,“线”应用的好坏直接影响一幅作品的优劣。

宋 岩关古寺图册页

该怎样看懂山水画?

对于大多数收藏书画的人来说,欣赏山水画只止于能否看懂,他们的欣赏步骤是:画的是什么?画得像不像?画家这种造型的寓意是什么?如果都回答出来了,便认为这幅字画他们看懂了,如果回答不出来,便认为是看不懂。这种欣赏的方式其实就是线性的思维方式,很片面不深入。用这种方法来欣赏中国山水画,一般来说,工笔山水比较容易看懂,因为他描绘的都比较真实。

如果水墨大写意山水画,就很难欣赏了,因为它具体,太抽象。当然,一般人用这种方法欣赏山水画是完全可以理解的,因为画得像,看得明白,才容易引起联想、产生共呜。但是我们必须明白,一幅山水画作品的好坏,却不是以像或 不像来衡量的。

踏歌图轴 南宋 故宫博物院

就艺术而论,我们衡量一件山水画作品的好坏,或我们欣赏一件山水画作品,首先不在于它像或不像,而在于山水画作品的主题,或者说山水画作品中所辐射出的某种观念、某种思想、某种情绪,能否紧紧地抓住观赏者的心弦,能否给人以充分的艺术审美享受,并使人从中获得某种启迪和教育。

应该说,这才是一切艺术作品的真正目的。像与不像仅仅只是作品一种达到目的的手段而不是目的本身。因此像与不像就不能作为衡量作品的好坏或欣赏作品的标准。

那么,画家们是怎样来看画的呢?就国画而言,内行人看画一般是看画面的整体气势,用美术术语来说就是先体味其神韵,或者神似,然后再看它的笔墨趣味,构图、着色、笔力等。最后才看它的造型,即像不像或形似。内行人的这种抓神韵的欣赏方法当然是抓住了实质,因为神韵就是一种高的艺术审美享受,常常是中国画家们的追求达到的目标。

当然,要从山水画中体验到一种神韵,并非易事。这不仅要求观赏者具备一定的审美能力和艺术修养,还需要掌握一定的山水画基本知识,尤其是那种通过长期欣赏山水画而培养出来的独特感觉。因此,要真正领略山水画的魅力,观赏者必须具备多方面的才能和深厚的艺术底蕴。

为了更好地欣赏山水画作品,我们可以从以下几个方面入手,这一方法颇有道理,因为有人曾提出,字画鉴赏应经历审美感知、审美理解和审美创造三个阶段。

首先,是审美感知阶段。我们需要仔细观察山水画的每一个细节,感受画面所呈现出的直观效果。无论是山峦的起伏、水流的蜿蜒,还是树木的葱郁、云雾的飘渺,都要用心去感受它们的形态、色彩和线条,从而获得一种初步的审美体验。

接着,是审美理解阶段。在审美感知的基础上,我们要深入思考山水画所蕴含的意义和内涵。这包括理解作品的艺术形式和技巧,如构图、色彩、笔触等;把握作品表现的内容和主题,如山水所象征的意境和情感;以及探究作品的时代背景和时代精神,了解它所反映的历史文化和社会风貌。

最后,是审美创造阶段。在充分理解山水画的基础上,我们可以尝试将自己的感受和想象融入其中,进行一种审美上的再创造。我们可以想象自己置身于画中的山水之间,感受那份宁静与悠远;或者将画中的元素与自己的生活经历相结合,产生新的联想和感悟。

通过这三个阶段的欣赏过程,我们不仅能更深入地理解山水画的神韵和魅力,还能在审美体验中获得一种精神上的愉悦和升华。因此,欣赏山水画不仅是一种艺术享受,更是一种心灵上的修行和提升。

鹊华秋色图

审美感知,首先是一种直观且直接的体验过程,它要求我们亲自面对艺术作品本身,比如一幅山水画,去细致地感知其上所描绘的一切。我们可以仔细观察画中究竟画的是什么,是崇山峻岭、潺潺溪流,还是松柏苍翠、云雾缭绕?画中的景象是栩栩如生、形神兼备,还是略显抽象、意趣盎然?色彩运用上是鲜明亮丽、对比强烈,还是灰暗沉郁、融合微妙?线条表现上是流畅自如、行云流水,还是略显笨拙、质朴天真?表现手法上是细腻入微、工整细致,还是挥洒自如、写意传神?这些都需要我们平心静气,用眼睛去观察,用心灵去感受,获得最直接的审美体验。

在完成了初步的审美感知之后,我们便要踏入审美理解的阶段。这一阶段是在直观感受的基础上,进行深入的思考和把握。我们需要理解作品所蕴含的意味、意义和内涵,这不仅仅是对画面表象的简单解读,而是对作品深层次的艺术探索。

我们要理解作品的艺术形式和艺术技巧。比如,这幅山水画采用了怎样的构图方式?色彩搭配有何独到之处?线条运用上有何特色?这些艺术形式的选择和艺术技巧的运用,是如何服务于作品的整体表达的?

我们要理解作品表现的内容和表达的主题。画中的山水是自然景观的再现,还是作者情感的寄托?它传达了怎样的思想情感?是表达了作者对大自然的热爱和敬畏,还是抒发了作者内心的孤寂和怅惘?

我们还要理解作品的时代背景和时代精神。这幅山水画是在哪个历史时期创作的?它反映了那个时代的哪些特征?又与那个时代的精神风貌有何关联?通过这些深入的思考,我们能够更加全面地把握作品的内涵和价值。

元 幽涧寒松图

当我们面对这幅山水画时,我们的思绪可以逐步深入,去探寻作者背后的意图与情感。

首先,我们思考这幅山水画作者想要表现什么。是壮丽的山川景色,还是宁静的田园风光?是隐逸之士的超脱心境,还是对大自然的无限敬畏?作者通过画面中的山峦、水流、云雾、树木等元素,构建了一个特定的意境,这个意境便是作者想要传达给观者的核心信息。

接着,我们分析作者是通过什么手法来表达这一主题的。他运用了哪些绘画技巧?是细腻的笔触描绘出山川的纹理,还是大笔挥洒表现出云雾的飘渺?是色彩的巧妙搭配营造出特定的氛围,还是构图的精心安排引导观者的视线?这些手法都是作者为了更好地表达主题而采用的艺术手段。

然后,我们评估所采用的艺术手段是否恰当。这些手法是否成功地传达了作者想要表达的主题?是否让观者能够感受到作者所想要表达的情感和意境?如果手法与主题相得益彰,那么这幅画就可以说是成功的。

进一步地,我们思考这幅画是否能够充分地表达出主题。画面的每一个细节,每一处笔墨,是否都在为表达主题服务?是否有没有多余或冗余的元素干扰了主题的传达?如果画面紧凑而有力,每一个元素都恰到好处,那么这幅画在表达主题上就是充分的。

透过作品的画面,我们还可以猜测作者的心思。作者是热情地歌颂大自然的壮美,还是辛辣地讽刺人类对自然的破坏?画面中的山川、水流是否充满了生机与活力,还是显得荒芜与凋零?这些都可以从画面的细节中窥见一斑。

同时,我们也可以通过画面的气氛来体验画面的情调。画面是深沉而内敛,还是豪放而奔放?是乐观而向上,还是悲伤而消沉?这些情调都是通过画面的色彩、构图、笔触等元素共同营造出来的,让观者在欣赏画面的同时,也能够感受到作者的情感波动。

最后,我们还可以根据已有的知识结构,结合作者的身世、创作特点和所处的时代背景等进行分析。作者的生平经历是否对他的创作产生了影响?他的创作特点是否在这幅画中得到了体现?他所处的时代背景是否在这幅画中留下了烙印?通过这些深入的分析,我们可以更加全面地理解这幅山水画,更加深入地感受作者的情感与意境。

最后山水画的欣赏,还有一个审美创造阶段。就是通过审美的感知和审美的理解后,在对作品审美的基础上进行再创造,通过自己积累的美得体验、文化知识、生活感受等进行丰富的想象、再创造出一个新的意象来。这样你才能真正的欣赏到山水画的美来。